Verde bosque, rojo sangre

Desperté temprano. Había quedado por teléfono con Haris la noche anterior ─nombre ficticio ─ a las ocho de la mañana. Eran finales de abril, pero hacía fresco durante buena parte del día y la noche entera, dejándose ver por las mañanas en el ambiente esa mezcla de fina niebla y de rocío acompañado de silencio. Estaba en el centro de Sarajevo y, esa quietud desaparecería en poco tiempo hasta que volviera a oscurecer. Apenas caminé un par de minutos por Ferhadija ulica cuando me encontré con Haris de frente. Me reconoció de inmediato a pesar de mis esfuerzos por no parecer un turista cargado con bártulos y con demasiadas preguntas. La calle era peatonal, así que tras el saludo fuimos un par de calles detrás donde había aparcado el coche, descaradamente mal, subido a una acera en una estrecha calle por donde además transitaba el tranvía. Pero no importaba.

Apenas diez minutos más tarde, conduciendo por la carretera habiendo abandonado Sarajevo, entramos en la República Srpska. Un cartel en el arcén anunciaba la entrada salpicado de pintadas nacionalistas ─poco amables ─ en un punto donde el alfabeto latino dejó de existir prácticamente. Teníamos unas tres horas de camino hasta Potočari. Está a sólo 130 kilómetros, pero las carreteras y las montañas se empecinaban en dilatar el viaje. Haris era un tipo despierto, amaba la música, de mi edad, y había nacido en Sarajevo en el año 1992 con lo que ello suponía. Se expresaba en un inglés diez veces mejor que el mío.

Durante prácticamente todo el camino de ida, me puse al día preguntando con detalle la historia y las dudas que me quedaban ─previše, demasiadas, le advertía bromeando ─ . Me estaba preparando para lo que iba a ver y sentir. De un modo raso, con esa voz crítica y abierta que tienen hoy en día muchos de los jóvenes en Bosnia, Haris me explicó la realidad del lugar. Antes de llegar a las montañas, cruzamos Romanija, una región llana conocida por su fuerte actividad e importancia en el sector primario, con numerosas explotaciones agrarias y ganaderas. Ima mleka ─hay leche ─ pude leer cruzando al lado de una granja. Esta región, de color verde apagado y donde parece que siempre está un poco nublado, era la antesala a las montañas y a una tierra donde comenzaba a ser difícil encontrar mezquitas en los pueblos. En cambio, las banderas de Serbia eran incontables. Tras un viaje lleno de volantazos en las montañas y, llegando a Bratunac, el pueblo más grande de la zona, Haris me describió la expulsión y el azote que había sufrido el pueblo musulmán en la zona. Sí que vi mezquitas, pero destrozadas, o reconvertidas en capillas ortodoxas. Habían muchas casas abandonadas de las cuales los propietarios renegaban porque no se atrevían a volver, a vivir rodeados de serbios. A unos pocos, en cambio, les pesaba más el sentimiento de volver a sus hogares tras la masacre. Existía un problema sobre las propiedades: muchas casas abandonadas habían sido ocupadas por población serbia y, hasta en papeles, constaba que eran dueños a todos los efectos. Dos documentos de propiedad, dos repúblicas, dos países y demasiadas coyunturas distintas en pocos años de diferencia. Así es casi todo en Bosnia, dos ─o tres ─ versiones de cada cosa que existe.

Haris me iba narrando casos concretos, historias que por unos u otros motivos eran famosas o conocidas. «En esa casa los echaron y los mataron». «Esa pequeña granja la quemaron», por ejemplo. No podía pasar por alto que a pesar de la visión limpia y joven de un hombre de veintisiete años, educado y con perspectiva, él era bosniak. No me dio la impresión de que sesgara su información, opiniones o argumentos, pero de una u otra forma aquí siempre vas a estar encasillado y condicionado dependiendo de tu religión o la de tu familia. O por tu apellido.

Potočari

Podrinje central, la zona de Srebrenica, fue una tierra muy disputada. En el momento anterior a que todo detonara, residía más población bosniak que serbia. Y ambos consideraban como propio el territorio. Aquí fue, probablemente, donde la lucha y la guerra fue más encarnizada y sangrante pero, sin embargo, no está debidamente documentada. Fuerzas bosnias bajo el mando de Naser Orić perpetraron importantes matanzas entre la población civil serbia. Srebrenica, Sijekovac, Kravica, Trnovo, Brčko, Foča... fueron lugares donde las fuerzas bosnias cometieron asesinatos, quemaron templos ortodoxos y demás atrocidades. El problema para muchos serbios es la poca luz que se arroja sobre estos hechos actualmente, pues a pesar del juicio contra Orić y una leve condena, no fue calificado como genocidio contra el pueblo serbio y se interpretó como actos de guerra «corrientes».

Estaba un poco perdido. En mi cabeza se repetía Srebrenica, pero ni el memorial ni el lugar donde se realizó la matanza más grande estaba allí exactamente. Por orden siguiendo la carretera ─en la dirección que fuimos ─, Bratunac, Potočari y Srebrenica.

Nos detuvimos en un aparcamiento prácticamente vacío muy cerca del actual museo y del cuartel del Dutchbat ─así se apodó al batallón holandés de la UNPROFOR que se encargó de hacer de Srebrenica una área segura ─. Estos militares de las Naciones Unidas supervisaron cómo miles de personas eran transportadas a zona franca bosnia tras el control serbio de la zona. Sin embargo, algo se torció y finalmente asesinaron a 8372 de ellos. Haris me dijo que tuve suerte porque al poco de nuestra llegada aparecieron buses con niños en edad escolar. A los niños y niñas bosnios/as se les muestra desde una edad temprana la historia del lugar y de su identidad. Como parte de la excursión del colegio, me uní de pie al fondo de la sala mientras se revolvían y reían alborotados. Proyectaron un vídeo a modo de resumen de la masacre que allí aconteció. Afortunadamente, estaba subtitulado al inglés. Durante unos veinte minutos, sólo existieron medio centenar de niños bosnios sosegados, la guerra y yo.

Me reencontré con Haris justo antes de terminar el visionado pues salí de la sala. Caminé por el museo observando las fotografías momentos de la guerra. Imágenes de los protagonistas en ambos mandos. Algo más de historia del Dutchbat. Haris se me acercaba intermitentemente mientras me dejaba leer los carteles y descubrir el espacio a mi antojo. Me tradujo insultos y mensajes tallados en el cemento a la vista en una pared desvencijada. Una vez salimos de allí, me condujo a lo que un día fue un gran almacén de baterías. La nave más grande del complejo que sirvió al ejército serbio para encerrar y maltratar a miles de personas ─sobretodo hombres y varones jóvenes, pues los separaron de las mujeres y niños más pequeños tratando de buscar así entre los refugiados criminales de guerra bosnios ─ hasta que decidieron poner fin a sus vidas. A escasos metros de atravesar la entrada, resaltaban tres fotografías y un breve texto mostrando su implicación en la causa. Slobodan Milošević, Radovan Karadžić y Ratko Mladić. Este último, apodado el carnicero de Srebrenica, dejó para la posteridad una frase frente a una cámara de televisión cuando tomaron la propia ciudad:

«Aquí estamos, el 11 de julio de 1995, en la Srebrenica serbia, justo antes de un gran día para Serbia. Entregamos esta ciudad a la nación serbia, recordando el levantamiento contra los turcos. Ha llegado el momento de vengarse de los musulmanes».

El espacio era prácticamente diáfano, con objetos personales perdidos a modo de pequeño museo en el centro de la nave, similar al que visitaría días después en Sarajevo. Fuera hacía bastante sol, pero se notaba un cambio en la temperatura. Hacía algo de frío, y el óxido de las paredes se encargaba de recordarme lo que pasó allí dentro. Tras recorrerla, los pasos se volvían cada vez más pesados y el ambiente se cargaba por momentos. Las viejas vigas y tuberías del techo parecían sostener el dolor desde su cenit. Definitivamente, no era un lugar agradable donde permanecer en él por mucho tiempo, así que unos cuantos minutos bastaron para que hiciera un ademán a Haris con la cabeza y saliéramos de allí en silencio.

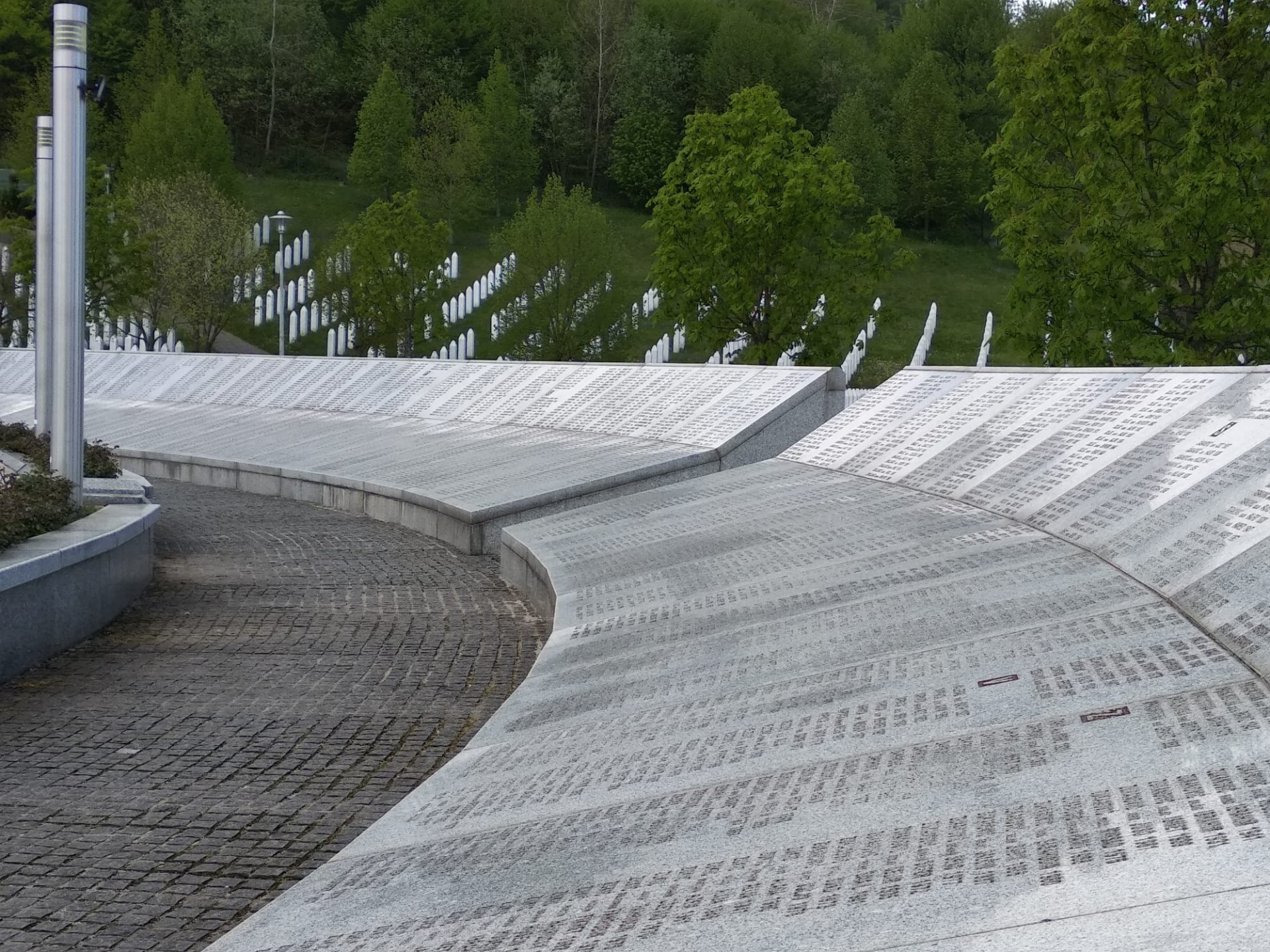

Retomamos la conversación pausadamente poco después en las inmediaciones de la nave, mientras se encendía un cigarrillo y veíamos llegar nuevos autobuses escolares. Entonces cruzamos la carretera caminando hasta llegar al memorial. En él, se disponían alrededor de una pequeña mezquita sólo cubierta por un tejado ─prácticamente al aire libre ─ un gran semicírculo de mármol con los nombres de todas las personas allí asesinadas. Al estar por orden alfabético atendiendo al apellido, era fácil contemplar cuánta gente de la misma familia había muerto. Y eran muchísimos. Tras el semicírculo, se encontraban las tumbas o, más bien, dónde deberían estar enterrados. Al terminar la visita, Haris se me acercó de nuevo y nos dirigimos hacia el aparcamiento. Apoyados en el coche, sacó un par de bocadillos vegetales y charlamos mientras comimos.

A orillas del Drina

Una vez en marcha, nos dirigimos a Osatica. Cruzamos ─ahora sí ─ el pueblo de Srebrenica y nos encajamos entre las montañas. Ya estaba nublado y comenzó a llover levemente. La estrecha carretera languidecía alternando asfalto y tramos de tierra. No nos cruzamos con ningún coche más. Haris conocía más o menos el camino, pero aún así nos detuvimos en un par de ocasiones para asegurarnos de la ruta en alguna bifurcación. Pero era difícil encontrar cobertura aquí. Por la carretera, se podían ver muchos pequeños memoriales al estilo del de Potočari, en minúsculas explanadas en los bordes de las curvas. Fueron asesinados y recordados en sus aldeas, próximas a estos puntos. El motivo de la visita a Osatica era que Haris conocía a una mujer mayor superviviente del holocausto y ella tuvo a bien recibirme a mí y a mis preguntas en su casa.

Al llegar finalmente a su casa tras un poco más de una hora de camino ─habiendo recorrido tan sólo 30 kilómetros ─, no parecía encontrarse allí. Caminamos hacia abajo, hacia el Drina, donde habían algunas casas más. Haris se dirigió hasta allí mientras yo me quedé mirando el río, y Serbia a la otra orilla. A los pocos minutos apareció con dos mujeres de avanzada edad. Una de ellas era Amra ─nombre ficticio ─. Amra se despidió de su vecina con quien parecía estar pasando una parte de la tarde y vinieron hacia mí. La saludé chapurreando el mínimo bosnio que sabía y, agradeció mi esfuerzo con una sonrisa. Tenía los ojos profundos, una falda colorida, larga y ancha hasta los tobillos y un pañuelo claro en la cabeza.

Entramos en la casa por el pequeño jardín justo después de descalzarnos y, entre moquetas de diferentes colores, avanzamos hasta el salón. Todo era muy sencillo, y la televisión obsoleta a todas luces. Más tarde me confesaría que pocas veces la veía. Como en todo hogar bosnio que se precie, la visita implicaba tomar café. Amra se apresuró en prepararlo y disponer en la mesa el juego de tazas, azúcar de dos tipos ─en polvo y en terrones ─ y galletas. Opté por los terrones mientras le agradecía el café bromeando con ellos y lo poco que se ve de esta forma el azúcar en España. Haris nos presentó un poco más formalmente y comenzamos a charlar. A pesar de la dificultad en algún momento al hablar sobre ciertas cosas, Amra sólo resquebrajó un poco su entereza derramando unas pocas lágrimas al explicarme cómo pasó seis meses sola esperando a su marido y a su hijo volver a casa, sin tener ninguna noticia de ellos. Me contó cómo escuchaba los disparos, las bombas, las minas. Y cómo se encerraba asustada en casa viendo bajar a soldados serbios por la montaña. La incertidumbre y el peligro eran extremos, mientras que los víveres muy justos. Me habló de lo que suponía para ella tener el Drina frente a casa, con toda la muerte que se había llevado la corriente. No le importaba en cambio estar frente a Serbia, porque estaba en la República Srpska y era prácticamente lo mismo. Dijo que se hubiera ido, pero aparte de no tener mucho más, esa era su casa, y allí había vivido siempre.

Tuvimos tiempo también para bromear, y le hablé un poco de Španija, mientras me instaba a comer más galletas y me rellenaba el café constantemente. Pasaba mucho tiempo cosiendo, y vendía ropa tejida por ella misma para ganarse algo. Le compré unos coloridos y mullidos calcetines de invierno ─ gélido invierno bosnio ─ y nos despedimos agradecidos. Haris me tomó una fotografía con ella antes de marcharnos. Nos pusimos las botas y las zapatillas y subimos al coche para volver a Sarajevo.

La llovizna había vuelto, estaba anocheciendo y se levantaba algo de niebla mientras subíamos de nuevo las montañas. Se veía el río desde lo alto de la carretera, encajada en una loma y decidimos detenernos rápidamente para echar un último vistazo al paisaje. Haris fumó otro de sus cigarrillos allí arriba hasta que comenzó a caer agua con más fuerza. De camino hablamos un poco sobre todo, pero principalmente de otras cuestiones que no tenían que ver con la guerra. Mejor así. Seguía la liga de fútbol española y le gustaban Messi y el Barcelona. Casi cuatro horas más tarde, de noche cerrada, tras casi volver a perdernos en las montañas sin más luz que la arrojada por los faros del incansable coche y las estrellas, llegamos a Sarajevo.